Artículos Originales

Manejo de la apendicitis aguda en pacientes gestantes Hospital Metropolitano, 2009-2024

Management of acute appendicitis in pregnant patients at Metropolitano Hospital, 2009-2024

Alejandra Elizabeth Calero Tipantuña1

Artículos Originales

Management of acute appendicitis in pregnant patients at Metropolitano Hospital, 2009-2024

Alejandra Elizabeth Calero Tipantuña1

Introducción: La apendicitis aguda es la causa de intervención quirúrgica no obstétrica más común durante la gestación. El diagnóstico es un verdadero desafío debido a los cambios fisiológicos y anatómicos; la ecografía es el estudio que se realiza en primera instancia y cuando esta no es concluyente, la resonancia magnética simple puede reducir las apendicectomías innecesarias. La resolución quirúrgica por laparoscopía se considera el método de elección. Metodología: Se realizó un estudio transversal retrospectivo analizando la información de las pacientes ingresadas en los servicios de Ginecología y Cirugía General del Hospital Metropolitano de Quito con los diagnósticos de apendicitis aguda desde el año 2009 al 2024, se estudiaron un total de 37 pacientes, se recopilaron los datos necesarios del sistema de historia clínica digitalizada GEMA y MV en una base de datos para realizar las conclusiones respectivas. Resultados: El diagnóstico inicial de esta patología se basó en la clínica y parámetros de laboratorio, los exámenes de imagen como la ecografía y resonancia magnética no fueron indispensables para establecer el diagnóstico final. El 91.9% de los casos se resolvió quirúrgicamente vía laparoscópica independientemente de la edad gestacional. No se reportaron complicaciones postquirúrgicas inmediatas, la edad gestacional promedio al finalizar la gestación fue de 37.2 semanas, el 14.8% terminaron en parto pretérmino, sin embargo, en estos casos en particular se reportarton otras complicaciones y antecedentes obstétricos específicos no relacionados. Conclusiones: La apendicitis aguda es la causa de intervención quirúrgica no obstétrica más frecuente durante la gestación, el diagnóstico precoz es crucial para garantizar un pronóstico favorable tanto para la madre como para el feto. La evolución clínica y los parámetros de laboratorio continúan siendo los recursos más fiables para establecer el diagnóstico, los estudios de imagen son únicamente auxiliares y en muchos casos no concluyentes. El abordaje recomendado en la actualidad es la apendicetomía laparoscópica independientemente del trimestre de gestación, esta técnica tiene varias ventajas como una recuperación precoz; en cuanto a las complicaciones obstétricas reportadas al final de la gestación, éstas no están relacionadas directamente con el antecedente de apendicitis, sino que están filiadas a otros factores de riesgo obstétricos específicos de cada paciente gestante.

Palabras claves: apendicitis, embarazo, apendicectomía, laparoscopía, abdomen agudo.

Introduction: Acute appendicitis is the most common non-obstetric surgical intervention cause during pregnancy. The diagnosis is a true challenge due to physiological and anatomical changes; ultrasound is the first-line study, and when it is inconclusive, simple magnetic resonance imaging (MRI) can help reduce unnecessary appendectomies. Laparoscopic surgical resolution is considered the method of choice. Methodology: A retrospective cross-sectional study was conducted analyzing information from patients admitted to the Obstetrics and Gynecology and General Surgery departments of the Metropolitan Hospital of Quito with diagnoses of acute appendicitis from 2009 to 2024. A total of 37 patients were studied, and necessary data were collected from the digital medical history system GEMA and MV into a database for further conclusions. Results: The initial diagnosis of this condition was based on clinical signs and laboratory parameters. Imaging tests such as ultrasound and MRI were not essential for establishing the final diagnosis. 91.9% of cases were surgically resolved via laparoscopy, regardless of the gestational age. No immediate post-surgical complications were reported, and the average gestational age at the end of pregnancy was 37.2 weeks. 14.8% ended in preterm delivery, but these specific cases had other unrelated obstetric complications and medical history. Conclusions: Acute appendicitis is the most frequent non-obstetric surgical intervention cause during pregnancy, and early diagnosis is crucial to ensure a favorable prognosis for both the mother and fetus. Clinical evolution and laboratory parameters continue to be the most reliable resources for diagnosis, with imaging studies serving as auxiliary tools, often inconclusive. The currently recommended approach is laparoscopic appendectomy regardless of the trimester of pregnancy, as this technique offers several advantages, including early recovery. As for the obstetric complications reported at the end of pregnancy, they were not directly related to the history of appendicitis but were linked to other specific obstetric risk factors for each pregnant patient.

Keywords: appendicitis, pregnancy, appendectomy, laparoscopy, acute abdomen.

https://orcid.org/0009-0005-3623-7688

https://orcid.org/0009-0005-3623-7688

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

Recibido:

Aceptado:

Publicado: 25-02-2025

DOI: 10.47464/MetroCiencia/vol33/1/2025/25-37

*Correspondencia autor: anoboa@hmetro.med.ec

Introducción

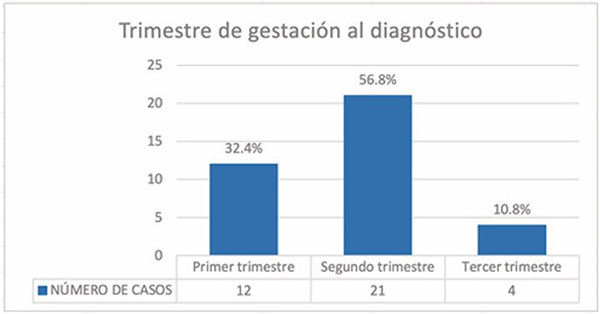

La apendicitis aguda es considerada actualmente la causa quirúrgica no obstétrica más común durante la gestación, su prevalencia se ha reportado en aproximadamente 1 por cada 500 a 1.000 embarazos, se presenta con más frecuencia en pacientes nulíparas y durante el segundo trimestre de gestación en el que se ha reportado una incidencia del 42%, seguida por el 32% en el primer trimestre y el 26% en el tercer trimestre1.

El diagnóstico de la apendicitis aguda en la paciente gestante representa un verdadero desafío debido a los diversos cambios fisiológicos y anatómicos que se producen durante el embarazo, dichos cambios modifican la presentación clínica de la apendicitis aguda clásica. Es importante tomar en cuenta que en el primer trimestre el útero se encuentra aún en su posición intrapélvica, por lo tanto, el apéndice vermiforme conservará su posición anatómica habitual, sin embargo, a medida que avanza la gestación el útero se desplaza en sentido craneal hacia la región abdominal provocando el desplazamiento de todos los órganos y estructuras, de tal manera que para el tercer trimestre el apéndice se ubica, en el 80% de los casos, en la región subcostal derecha2,1.

De la misma manera que en la población general, el diagnóstico de la apendicitis aguda en el embarazo también se basa en la clínica, los signos y síntomas incluyen: dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre, anorexia y leucocitosis, sin embargo, esta presentación típica se puede ver alterada debido al crecimiento uterino que dificulta realizar una exploración abdominal adecuada, es por ello, que los exámenes complementarios de imagen juegan un rol importante3. El ultrasonido es considerado el estudio radiológico que se realiza en primera instancia ante la sospecha de apendicitis aguda gracias a su mayor disponibilidad, no obstante, cuando la ecografía o la clínica no son concluyentes, la resonancia magnética simple puede reducir el número de apendicectomías innecesarias debido a que no es operador depediente y tiene una sensibilidad y especificidad del 92% y 98% respectivamente, por esta razón actualmente es considerada como el estándar de oro en cuanto al diagnóstico por imagen2,4.

La resolución quirúrgica por laparoscopía actualmente se considera el método de elección para tratar la apendicitis aguda durante el embarazo, independientemente de la edad gestacional, varias investigaciones y estudios actuales respaldan esta técnica como una opción segura tanto para la madre como para el feto5. Entre las ventajas se reportan menor tiempo de estancia hospitalaria, incisiones más pequeñas, menos infecciones de heridas quirúrgicas, menor tiempo de recuperación y, en general, menos complicaciones y efectos adversos maternos y neonatales2,1,6.

En cuanto a la técnica quirúrgica, en la cirugía laparoscópica, es importante considerar la colocación del puerto inicial ubicando la altura del fondo uterino, se recomienda que el cirujano escoja la técnica de entrada con la que tenga más comodidad y experiencia1.

En comparación con la población general, las mujeres embarazadas con apendictis aguda tienen más probabilidad de presentar complicaciones como perforación y peritonitis, además de complicaciones obstétricas como ruptura prematura de membranas, pérdida fetal y parto prematuro4. El retraso en el diagnóstico y tratamiento incrementan las tasas de morbimortalidad tanto materna como fetal, por esta razón, es trascendental analizar el abordaje actual de esta patología quirúrgica en la mujer gestante y establecer el manejo oportuno, con mayor eficacia y menor tasa de complicaciones2.

Materiales y métodos

El presente trabajo es un estudio transversal, retrospectivo. Se solicitó al Departamento de Enseñanza Médica acceso a la información disponible que reposa en el archivo del Hospital Metropolitano de Quito respecto a las pacientes gestantes ingresadas a hospitalización de los servicios de Ginecología y Cirugía General desde el año 2009 al 2024 con el diagnóstico de apendicitis aguda asociado a supervisión de embarazos normales y de alto riesgo, partos y cesáreas.

Posteriormente se elaboró una base de datos de las pacientes en estado de gestación en las que se confirmó el diagnóstico de apendicitis aguda, reuniendo un total de 37 mujeres.

Se recopiló toda la información necesaria de cada uno de los casos en estudio desde el sistema de historia clínica digitalizada GEMA y MV, a continuación, mediante una base de datos en Excel, se recolectaron las siguientes variables: año de diagnóstico, edad gestacional al diagnóstico, paridad, clínica, signos y síntomas, analítica de laboratorio, método diagnóstico de imagen, técnica quirúrgica empleada y detalles de la misma, antibioticoterapia utilizada, tipo de parto y complicaciones maternas y fetales. La estadística se desarrolló en base a los resultados y el análisis de las variables mencionadas, que permitieron obtener correlaciones y conclusiones. Los datos fueron conservados en forma anónima y solamente estuvieron disponibles para el investigador principal.

Resultados

Se analizó en total 37 pacientes que tuvieron el diagnóstico de apendicitis aguda en estado de gestación y que ingresaron al Hospital Metropolitano a cargo de los servicios de Ginecología y Obstetricia y Cirugía General, desde el año 2009 hasta el 2024. El promedio de edad de las pacientes incluidas fue de 31.9 años.

De las 37 pacientes en estudio, la mayoría, es decir el 56.8% (n=21), fueron diagnosticadas de apendicitis aguda durante el segundo trimestre de gestación como se muestra en la figura 1.

Respecto a la paridad o el número de gestas previas, el 51.4% (n=19) de los cuadros se presentó en pacientes primigestas y el 48.6% (n=18) en pacientes multigestas.

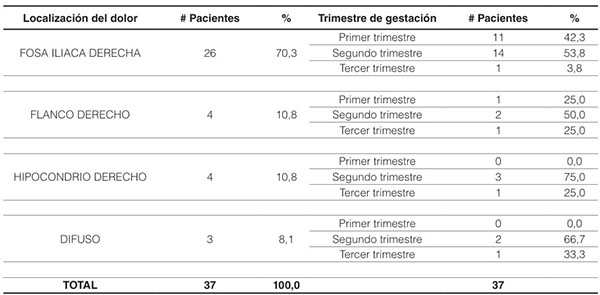

El síntoma principal que motivó la consulta al servicio de emergencia fue el dolor en el 100% de las pacientes, la localización del mismo se presentó a nivel de la fosa iliaca derecha en el 70.3% de los casos (n=26), seguido por flanco derecho con el 10.8% (n=4), hipocondrio derecho en el 10.8% (n=4) y dolor abdominal difuso en el 8.1% (n=3) de los casos. Se presenta la relación entre la localización del dolor y el trimestre de gestación en la tabla 1.

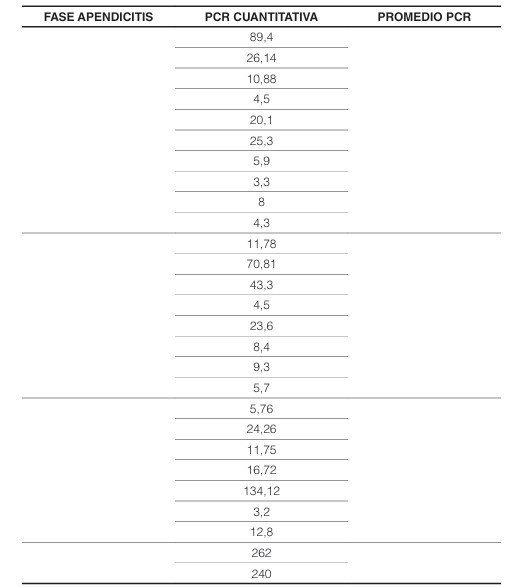

En cuanto a los valores de laboratorio, la proteína C reactiva cuantitativa (PCR), leucocitos y segmentados fueron empleados para enfocar el diagnóstico inicial. La PCR se realizó en 27 de las 37 pacientes que acudieron con sospecha del cuadro, tomando el valor de 5 mg/l como límite superior de la normalidad. El promedio de leucocitos fue de 16,29 K/uL, y el de segmentados del 82.06%. Se presenta además la correlación que se identificó entre los valores de PCR cuantitativa y la fase de apendicitis establecida una vez realizada la apendicectomía en la tabla 2.

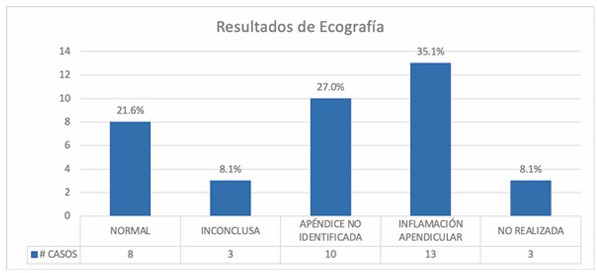

En 34 de las 37 pacientes en total que fueron estudiadas se realizó un ultrasonido abdominal como parte de los estudios diagnósticos radiológicos iniciales de estos, menos de la mitad, es decir, solo el 35.1% (n=13) se reportó con evidencia de inflamación apendicular o con signos ecográficos sugestivos de apendicitis aguda; en el 21.6% (n=8) de los casos la ecografía abdominal se informó como normal, se detallan estos hallazgos en la figura 2.

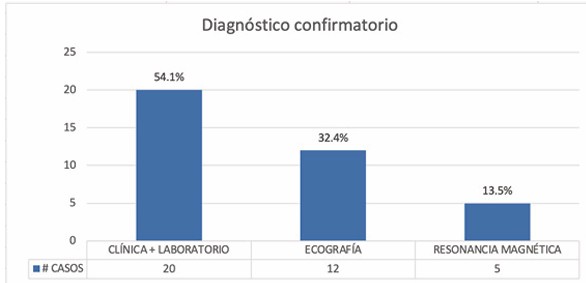

diagnóstico definitivo y con ello la decisión de optar por un tratamiento quirúrgico, se estableció únicamente en base a la clínica y la analítica de laboratorio, esto debido a que la ultrasonografía resultó normal o inconclusa y no se realizó resonancia magnética confirmatoria en la mayoría de casos; de tal manera que los exámenes de imagen como la ecografía y la resonancia magnética no resultaron trascendentales para establecer el diagnóstico final como se muestra en la figura 3.

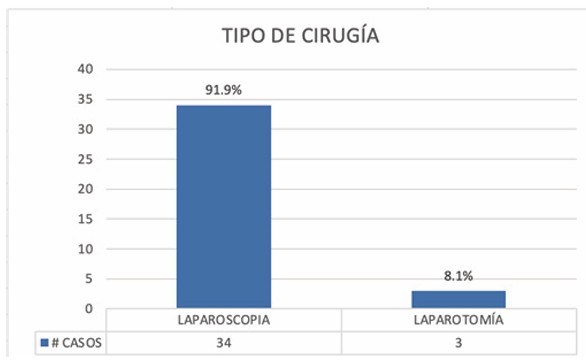

El 91.9% (n=34) de los casos de apendicitis aguda diagnosticadas en las gestantes se resolvió quirúrgicamente mediante abordaje laparoscópico, por otro lado, solo en el 8.1% (n=3) se empleó la técnica por laparotomía como se muestra en la figura 4. Algo característico que comparten los tres casos que fueron resueltos con cirugía abierta es que correspondieron a edades gestacionales ubicadas dentro del tercer trimestre de gestación, es decir, de 37, 35.6 y 31.6 semanas.

Los 3 tipos de incisiones empleadas en la técnica por laparotomía fueron: Rockey Davis en flanco derecho y tipo Pfannenstiel, siendo esta última paciente sometida a cesárea y apendicectomía en el mismo tiempo quirúrgico.

En 29 de las 34 intervenciones laparoscópicas realizadas, es decir en el 85.3% de los casos se empleó el acceso a cavidad a través de técnica abierta. Únicamente en 5 pacientes (14.7%) se empleó el acceso por técnica cerrada empleando aguja de Veress, una característica en común que se encontró en 4 de estos 5 casos fue la edad gestacional temprana al diagnóstico, siendo de 5; 6.6; 8.5 y 13.2 semanas.

El sangrado registrado en promedio independientemente del tipo de cirugía fue de 9.9 mililitros; en cuanto al tiempo quirúrgico, las apendicectomías laparoscópicas tardaron en promedio 54 minutos y las apendicectomías abiertas 55 minutos. Por otro lado el CO2 empleado en la cirugía laparoscópica para formación de neumoperitoneo fue en promedio de 12,4 mmhg.

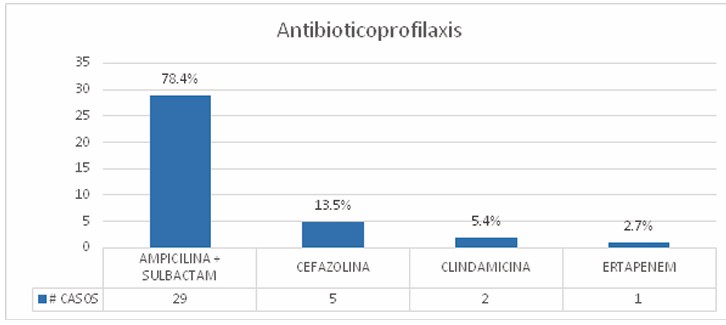

Respecto a la antibioticoprofilaxis, esta fue empleada en todos los casos previo al procedimiento quirúrgico, los tipos de antibióticos utlilizados se muestran en la figura 5, el fármaco de elección fue ampicilina + sulbactam en un 78.4%, seguido por cefazolina conun 13.5%, la clindamicina se empleó solo en pacientes con antecedente de alergia reportada a la penicilina. El único caso en el que se empleó antibiótico de amplio espectro en base a ertapenem fue debido a la evidencia de pelviperitonitis, en esta paciente en particular también se estableció un ciclo de antibioticoterapia postquirúrgica más prolongada en hospitalización. Finalmente, solo en uno de los casos se adicionó metronidazol durante el postoperatorio como antibiótico complementario una vez que se estableció el diagnóstico de apendicitis fase 4.

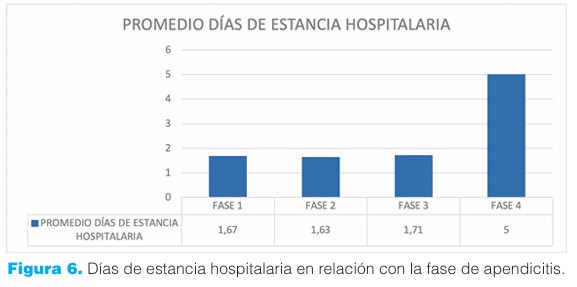

En cuanto a los días de estancia hospitalaria postquirúrgica en relación al tipo de intervención empleada, se calculó en promedio 2.3 días en las apendicectomias por laparotomía y 1.6 días en las apendicectomías laparoscópicas, además se observó que la internación hospitalaria fue más prolongada mientras mayor fue la fase de la apendicitis como se muestra en la figura 6.

No se reportaron complicaciones postquirúrgicas inmediatas en ninguna de las 37 pacientes diagnosticadas con apendicitis aguda.

Respecto al seguimiento de la gestación posterior al diagnóstico y tratamiento de apendicitis, 27 de las 37 pacientes, es decir el 73% de los casos en estudio finalizaron la gestación en la misma casa de salud por lo que fue posible reportar la edad gestacional al término del embarazo y las complicaciones maternas y neonatales al nacimiento.

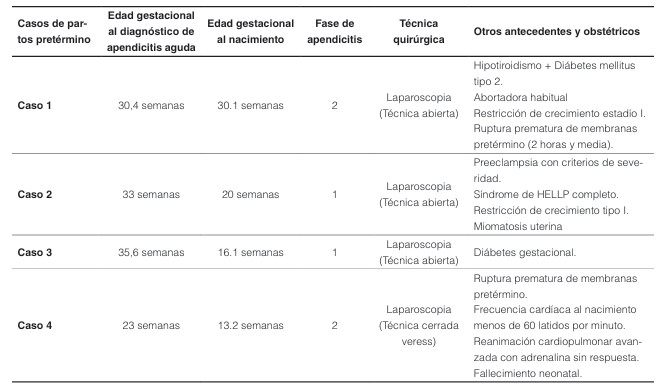

La edad gestacional promedio al finalizar la gestación fue de 37.2 semanas, 4 de las 27 gestaciones (14.8%) terminaron en parto pretérmino, sin embargo, en estos casos en particular se reportaron además del riesgo que ya tiene la apendicectomía per se, otras complicaciones y antecedentes obtétricos adicionales de importancia como se detalla en la tabla 3.

Solo una de las 4 gestaciones pretérmino terminó en fallecimiento neonatal, la edad gestacional al nacimiento de este caso en específico fue de 23 semanas, fue admitida para terminación de la gestación por ruptura prematura de membranas y se realizó una cesárea con evidencia de anhidramnios, en esta paciente el cuadro de apendicitis aguda se diagnosticó a las 13.2 semanas, la técnica empleada en el tratamiento fue laparoscopía con acceso a cavidad mediante aguja de Veress, el diagnóstico final fue apendicitis aguda fase 2 y no se reportaron otro tipo de complicaciones postquirúrgicas inmediatas ni al alta de la paciente.

Finalmente, de las 27 gestaciones que contaban con el historial completo registrado, un solo caso terminó en aborto diferido a las 8 semanas, en esta paciente el cuadro de apendicitis aguda fue diagnosticado a las 5 semanas de gravidez, se empleó la resolución por abordaje laparoscópico con técnica abierta y lo trascendental en esta paciente es que requirió antibioticoterapia en base a ertapenem por 7 días debido a la presencia de pelviperitonitis reportada en los hallazgos postquirúrgicos.

Discusión

En el presente estudio se analizaron 37 casos de apendicitis aguda detectados en pacientes gestantes desde el año 2009 hasta el año 2024 en el Hospital Metropolitano de Quito; al igual que en otros estudios epidemiológicos, se encontró que la mayoría de episodios se diagnosticaron en el segundo trimestre de gestación.

Al igual que la población en general, la clínica juega un papel trascendental en el diagnóstico de la apendicits aguda, de esta manera, el dolor fue el síntoma principal y el que motivó la consulta al servicio de emergencia en todos los casos analizados; por lo mencionado anteriormente respecto a los cambios anatómicos propios de la gestación y coincidiendo con lo descrito en varios estudios como el de Mir Irfan7, la localización del dolor varió de acuerdo al trimestre de gestación, de esta manera, la molestia a nivel de la fosa iliaca derecha fue predominante, sobre todo en el primer y segundo trimestre de gestación, mientras que al final del segundo y tercer trimestre la ubicación del dolor predominó a nivel del hipocondrio y flanco derecho.

Los cambios fisiológicos característicos del embarazo que incluyen una leucocitosis fisiológica, pueden impedir una adecuada valoración de estos parámetros de laboratorio para establecer una sospecha diagnóstica, a pesar de esto, se observó que el valor de segmentados incrementó de manera importante en todos los casos con cifras mayores al 65%, este hallazgo en conjunto con los marcadores de inflamación como la Proteína C Reactiva cuantitativa (PCR), fueron fundamentales para enfocar el diagnóstico inicial, adicional, se encontró que mientras mayor fue la fase de la apendicitis diagnosticada, la PCR incrementó de manera proporcional, es importante mencionar que una proteína C reactiva (PCR) aislada elevada es un hallazgo poco específico de inflamación, sin embargo, la elevación de esta junto a leucocitosis es más indicativa de apendicitis en el embarazo1. En la bibliografía actual se menciona que valores promedio de PCR superiores a 11.7 mg/dl y de neutrófilos superiores al 82% están correlacionados con estadíos avanzados de apendicitis8.

En base a todo lo mencionado, se concluye que la analítica de laboratorio y evolución clínica resultaron esenciales para establecer un diagnóstico presuntivo inicial, incluso sin estudios de imagen confirmatorios.

La ecografía abdominal se utilizó en la mayoría de pacientes como método diagnóstico de imagen (91.8%, n=34), de todos estos ultrasonidos realizados en los casos sospechosos, solo el 35.1% (n=13) se reportó con presencia de inflamación apendicular y en el 27% de todas las ecografías (n=10) no se logró al menos la identificación del apéndice vermiforme, por todo lo mencionado, en más de la mitad de las pacientes analizadas el diagnóstico definitivo se estableció únicamente en base a la clínica y exámenes de laboratorio más que en estudios imagenológicos.

Respecto a la seguridad de los estudios de imagen durante la gestación, específicamente en el ultrasonido, el estudio realizado por Albakri et al. en el 2024, refiere que no existen informes clínicos que muestren efectos adversos de los procedimientos ecográficos en pacientes embarazadas y sus fetos9.

Solo en el 13.5% de los casos (n=5) se recurrió a la resonancia magnética de abdomen y pelvis para establecer el diagnóstico definitivo, el hallazgo característico en estos casos fue la presencia de un apéndice vermiforme con un calibre incrementado de tamaño, en promedio el diámetro reportado en los 5 casos fue de 8.37 milímetros, coincidiendo con lo mencionado en la bibliografía de un valor mayor a 6 milímetros de grosor apendicular para establecer la sospecha imagenológica de apendicitis aguda por resonancia magnética2.

Como se menciona en la revisión sistemática y metaanálisis realizado por Motavaselian et al. en el 2022, únicamente cuando el resultado de la ecografía no es concluyente, el uso de la resonancia magnética puede reducir las apendicectomías innecesarias en pacientes embarazadas10, sin embargo, si este examen radiológico no se encuentra disponible, el diagnóstico definitivo se establecerá con la clínica y la analítica de laboratorio; algoritmos de manejo similares se mencionan desde estudios realizados en el 2009 como el de Freeland et al., en el que se indica que el objetivo principal es realizar un diagnóstico precoz, exponiendo al feto a riesgos mínimos, disminuyendo la incidencia de apendicectomías innecesarias y, al mismo tiempo evitando los riesgos secundarios por la posible ruptura del apéndice vermiforme11.

La resolución quirúrgica en más del 90% de los casos, independiente del trimestre de embarazo, se realizó por vía laparoscópica, esto concuerda con los reportes de casos clínicos actuales en los que se concluye que se debe considerar este abordaje mínimamente invasivo para el manejo de la apendicitis aguda incluso en el tercer trimestre de gestación12.

Es trascendental que para el proceso de anestesia también se tomen en cuenta los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante la gestación y que son importantes durante el bloqueo, como los cambios en la vía aérea superior, función respiratoria, sistema cardiovascular y gastrointestinal, la evidencia refiere que no existe una técnica anestésica única y óptima siempre y cuando se mantenga la oxigenación materna y el flujo uteroplacentario adecuado. La farmacocinética y farmacodinamia que igualmente varían durante el embarazo implican que los fármacos utilizados durante la anestesia sean administrados cuidadosamente. Además de elegir adecuadamente los fármacos a emplear durante la anestesia general, es importante lograr una profundidad adecuada porque en caso de que sea superficial, se relaciona a un incremento de catecolaminas circulantes produciendo un deterioro de la perfusión uteroplacentaria y del bienestar fetal13.

El acceso a cavidad se realizó preferentemente en la mayoría de casos por técnica abierta, se ha documentado que la correcta utilización de la técnica de Hasson es completamente reproducible y segura. Las ventajas de este tipo de intervención fueron similares a las reportadas en la literatura como escaso sangrado, menor estancia hospitalaria postquirúrgica y recuperación precoz. Con relación a las complicaciones maternas o fetales postquirúrgicas inmediatas, estas son poco frecuentes y no se reportaron en ninguna de las 37 pacientes del presente estudio.

Respecto a la seguridad de la técnica laparoscópica en la paciente gestante, antes de la evidencia demostrada en los estudios actuales, este tipo de intervención se consideraba contraindicada de manera absoluta debido a los posibles efectos del neumoperitoneo sobre el feto asociados al aumento de la presión intraabdominal y la acidosis secundaria a la absorción peritoneal de CO2 no obstante, algunas recomendaciones, sobre todo cuando la intervención se realiza en el tercer trimestre de gestación, ayudan establecer un mayor perfil de seguridad, entre estas técnicas se encuentran: Mantener una presión promedio de CO2 entre 10 – 12 mmHg; asegurar la monitorización continua de la presión de CO2 al final de la espiración (PETCO2) para controlar la acidosis materna durante la cirugía, se recomienda mantener valores entre 30 y 40 mmHg; la posición en decúbito supino con los soportes necesarios para permitir una discreta posición de Trendelenburg y lateralizar 20 – 30 grados hacia el lado izquierdo de la mesa de quirófano, con el fin de evitar la compresión de la vena cava inferior y mejorar la exposición del área quirúrgica y finalmente las medidas de tromboprofilaxis como la presión elástica de miembros inferiores y la administración de heparina de bajo peso molecular debido a que el embarazo sumado al neumoperitoneo incrementan el riesgo de eventos tromboembólicos14.

El hecho de haber presentado apendicitis aguda durante la gestación y el tipo de intervención realizada para su tratamiento, no influyó en la vía final de terminación del embarazo ni en los factores de riesgo para complicaciones obstétricas maternas o fetales, esto coincide con lo expuesto en estudios como el de Lee et al. en el 201915.

Todo lo mencionado anteriormente concuerda con los trabajos realizados por Cheng et al. en el 2023, Rountis en el 2022 y Karaman en el 2016, en los que se indica que la técnica laparoscópica es la preferida por sus ventajas como menor invasión, menor tiempo de recuperación y menor riesgo de complicaciones postoperatorias, adicional, se describe que con este tipo de intervención las complicaciones para la madre fueron bajas en los casos de apendicitis no complicada y respecto a los resultados neonatales también fueron buenos en la mayoría de los casos, aunque hubo un pequeño aumento en el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer en algunas mujeres que se sometieron a cirugía en el tercer trimestre del embarazo; en general, los estudios mostraron que la apendicitis durante el embarazo no complicaba gravemente los resultados neonatales siempre y cuando el diagnóstico se establezca de manera precoz y la cirugía se realice en una fase temprana del embarazo, evitando de esta manera la presencia de complicaciones16-18.

Conclusiones

La apendicitis aguda es la causa de intervención quirúrgica no obstétrica más frecuente durante la gestación, el diagnóstico precoz de esta patología es crucial para garantizar un pronóstico favorable tanto para la madre como para el feto. A pesar de contar con varias herramientas actuales para identificarla, llegar a un diagnóstico definitivo sigue siendo un verdadero reto debido a los cambios fisiológicos y anatómicos propios de la gestación. Varios estudios han demostrado que la evolución clínica y los parámetros de laboratorio continúan siendo los recursos más fiables para establecer la presencia de apendicitis en el embarazo, por otro lado, estudios de imagen como la ecografía y la resonancia magnética son únicamente complementarios y auxiliares e incluso en muchos casos no concluyentes.

En cuanto al tratamiento, el abordaje preferido y recomendado en la actualidad es la apendicectomía por vía laparoscópica independientemente del trimestre de gestación, esta técnica tiene varias ventajas como una recuperación precoz, menor estancia hospitalaria, menor pérdida sanguínea y una reducción en la incidencia de complicaciones tanto maternas como neonatales, es importante mencionar que muchas de las complicaciones obstétricas reportadas en las pacientes que fueron diagnosticadas y tratadas quirúrgicamente por apendicitis aguda durante la gestación no están directamente relacionadas con este antecedente en particular, sino más bien están filiadas a la presencia adicional de otros factores de riesgo obstétricos específicos de cada paciente gestante.

Contribución de los autores

AECT: Concepción y diseño del trabajo, recolección/obtención de resultados, análisis e interpretación de datos, redacción del manuscrito.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener ningún conflicto de interés personal, financiero, intelectual, económico y de interés corporativo con el Hospital Metropolitano y los miembros de la revista MetroCiencia.

Financiación

La presente investigación no ha recibido financiamiento alguno.

Agradecimientos

La autora agradece al Departamento de Enseñanza y al personal de Archivo y Estadística del Hospital Metropolitano por proveer los datos y la información utilizada en el presente estudio, además a los editores y todos quienes conforman esta prestigiosa revista por la oportunidad de presentar esta investigación al público, y de esta manera, contribuir a la comunidad médica científica.